「AIアプリの開発は専門知識がないと難しい」

と感じている方もいるのではないでしょうか?

初心者でも気軽に始められるのが、ノーコード・ローコードで使えるAIアプリ開発ツールのDifyです。

本記事では、Difyの基本的な特徴から使い方、実際に作れるアプリの種類、学習方法について詳しく解説します。

Difyに興味がある方や、副業としてAIアプリ開発に挑戦したい方にとって、第一歩となる内容となるでしょう。

この記事を読めば、Difyを通じてAI開発が身近なものに感じられます。

生成AI活用の教科書

生成AIの専門家として、1000人以上が参加するAIセミナーを100回以上開催した実績を持つ。国会議事堂衆議院会館や三井物産株式会社などの一流機関でのAIセミナー主催、生成AIタスクフォースへの参画、Shift AIでの講師活動など幅広く活躍。5000名を超える「人生逃げ切りサロン」のAI講座監修や、上場企業におけるAI顧問・システム開発・研修なども手がける。総フォロワー数32万人を誇るAI情報発信アカウントを運営し、過去には3つの事業のM&A経験を持つなど、AIと経営の両面で豊富な知識と経験を有している。

Difyとは?初心者向けに基本をやさしく解説

Difyは、専門知識がなくてもAIアプリを開発・運用できるツールです。

ここでは、Difyでは何ができるのか気になっている方に向けて、ここではDifyの全体像と主な機能を順を追って紹介します。

Difyの中心となる役割をふまえつつ、活用方法を整理しながら全体像をつかめるような内容です。

使い始める方がスムーズに理解できる内容のため、ぜひ参考にしてください。

Difyを一言で言うとどんなもの?

Difyは、プログラミングの知識がなくてもAIアプリを作成・運用できるツールです。

複雑な設定やコード入力をせずに、画面の操作だけで目的を達成できます。

初めてAIに触れる方でも始めやすく、直感的に扱える点が特徴です。

ノーコードやローコードといった専門用語を知らなくても、安心して活用できます。

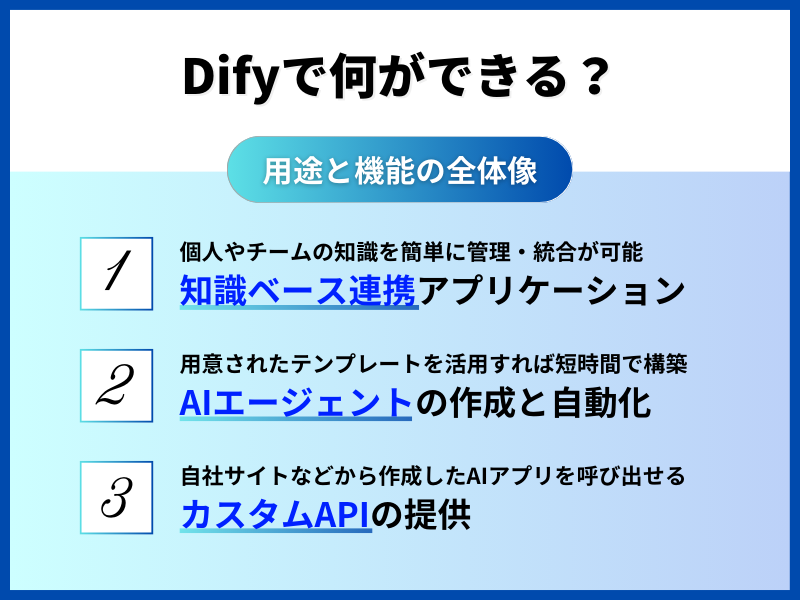

Difyで何ができる?具体的なイメージ

Difyでは、AIを活用した多様なアプリを自力で構築できます。

たとえば、ユーザーの質問に自動で応答するチャットボットや、文章の要約や分類を自動で行うアプリを作成できます。

自社のFAQやマニュアルを読み込ませて、社内向けナレッジボットを作ることも可能です。

さらに、情報収集の自動化や、データの整理・分類といった業務も効率化できます。

このように、Difyはプログラミング不要で実現できるため、AIに詳しくない方でも扱えます。

作業の一部をAIに任せることで、業務効率を高めることが可能です。

Difyの活用例を通して、「自分にもできる」と感じられる具体的なイメージが湧くでしょう。

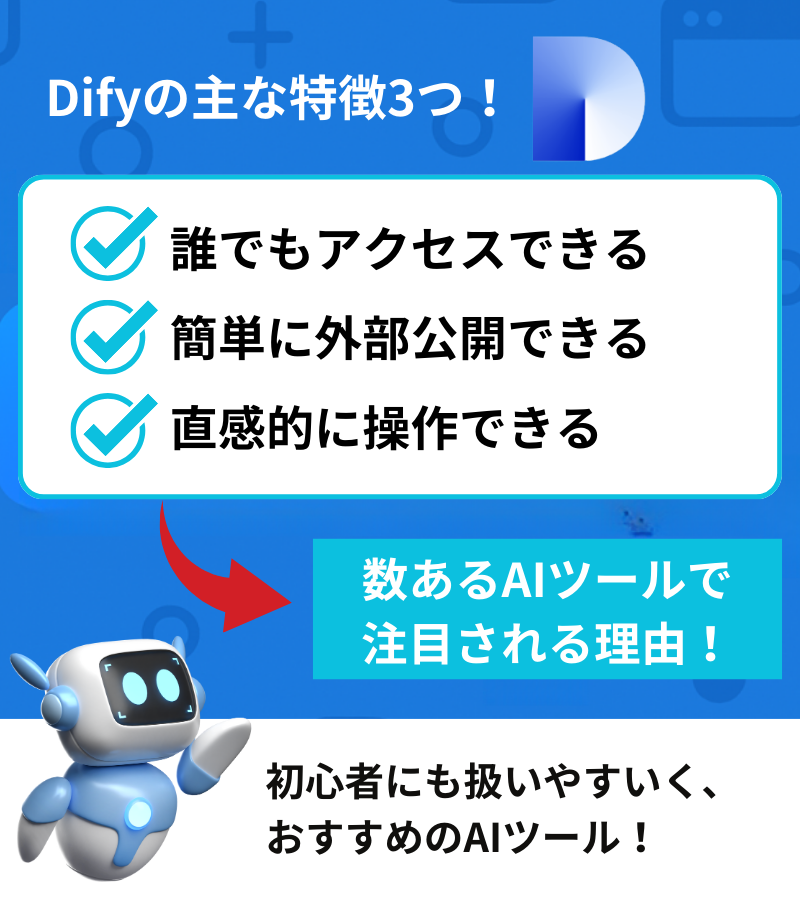

Difyの主な特徴3個!

Difyの基本を理解した後、多くの人が疑問に思うのは「なぜDifyが選ばれているのか」という点です。

数あるAIツールの中でDifyが注目される理由には、初心者にも扱いやすい特徴が関係しています。

ここでは、Difyが魅力的な特徴を3つ紹介します。

誰でもアクセスできる

Difyはオープンソースとして公開されており、誰でも自由に使える点が大きな魅力です。

自身のPCやサーバーに設置して試す方法だけでなく、登録するだけで利用できるクラウド版も用意されています。

これにより、技術的なスキルがなくても簡単に導入が可能です。

一般的にAIアプリ開発は難易度が高く感じられがちですが、Difyなら初心者でも取り組みやすくなります。

設定や初期導入の負担が軽く、費用もかかりません。

無料で始められる環境が整っており、導入における心理的なハードルも低くなっています。

クラウド版であれば、ソフトウェアのインストール不要で、すぐに使い始めることが可能です。

このように、Difyは専門知識の有無や予算に関係なく、誰でもAI開発の世界にアクセスできます。

簡単に外部公開できる

Difyで作成したAIアプリは、Webサイトへの埋め込みや他サービスとの連携が簡単です。

従来のように複雑なサーバー構築やコード記述を行う必要はありません。

Difyの操作画面から数ステップで外部公開の準備が整います。

たとえば、チャットボットを企業サイトに設置したい場合でも、生成されたコードを貼り付けるだけで対応可能です。

さらに、SlackやZapierなどとの連携機能も充実しています。

このように、用途に応じて柔軟に展開できる点が強みです。

公開までの流れが効率的なため、完成したアプリをすぐに実務へ活用できます。

迅速なPDCAサイクルを回したいケースにも適しており、検証と改善を短期間で行える運用体制が構築できます。

そのため、DifyはAI開発の初心者にとっても負担の少ない環境です。

直感的に操作できる

Difyの画面は視覚的に構成されており、操作のしやすさが特徴です。

マウスで部品を移動させるだけで、処理の流れを設計できます。

コード入力を必要としないため、初めて触れる方でも直感的に作業できます。

操作の中でも特に便利なのがドラッグ&ドロップ機能です。

ワークフローの構築では、画面上のブロックをつなぐだけで設定が完了します。

加えて、テンプレートが用意されているため、具体的な用途が決まっていなくても気軽に始められます。

全体の構成を視覚的に確認できるため、理解が進みやすく、学習に時間がかかりません。

まるで絵を描くような感覚で操作できる点が、他のツールにはない魅力です。

作業のストレスを感じにくく、継続的な活用や応用にもつながります。

Difyの始め方!アカウント作成から初期設定まで

ここでは、アカウント作成から初期設定までの基本手順を順番に紹介します。

最初にアカウントを登録し、次に画面言語の切り替えを行います。

さらに、AIモデルを使うためのAPIキーも準備しましょう。

操作に慣れていない初心者にとっては不安を感じやすい部分ですが、順を追って解説するため安心してください。

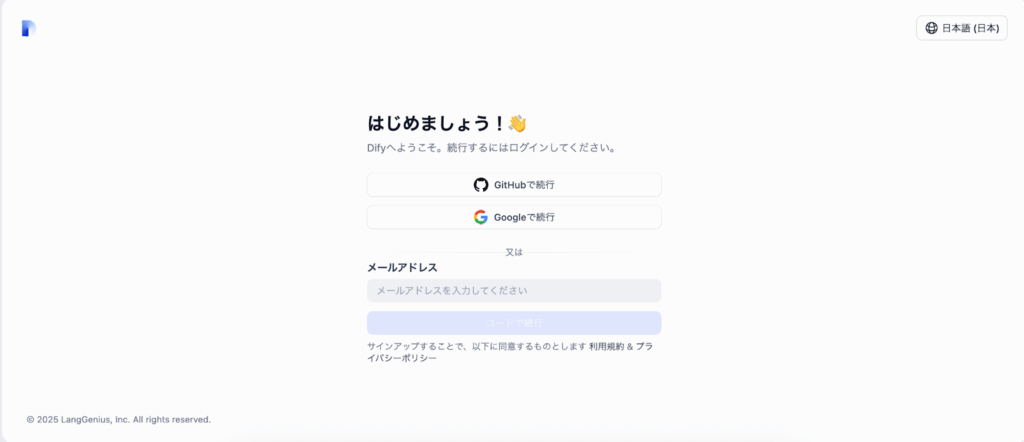

①アカウント登録とログイン手順

Difyクラウド版を利用するには、公式サイト(https://dify.ai)へアクセスします。

トップページ右上の「始める」ボタンを押すと、登録画面が表示されます。

登録方法は2種類あります。

1つはメールアドレスとパスワードを入力する方法。もう1つはGoogleアカウントで登録する方法です。

どちらも選べますが、Google連携のほうが手続きは簡単です。

登録が完了すると、確認メールが届きます。

リンクをクリックすると認証が完了し、ログイン画面へ進みましょう。

ログイン後は初期設定が始まります。

操作手順に不安がある方は、手順どおりに進めることで、Difyの初期登録を確実に完了できるでしょう

Difyのインストール方法は以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

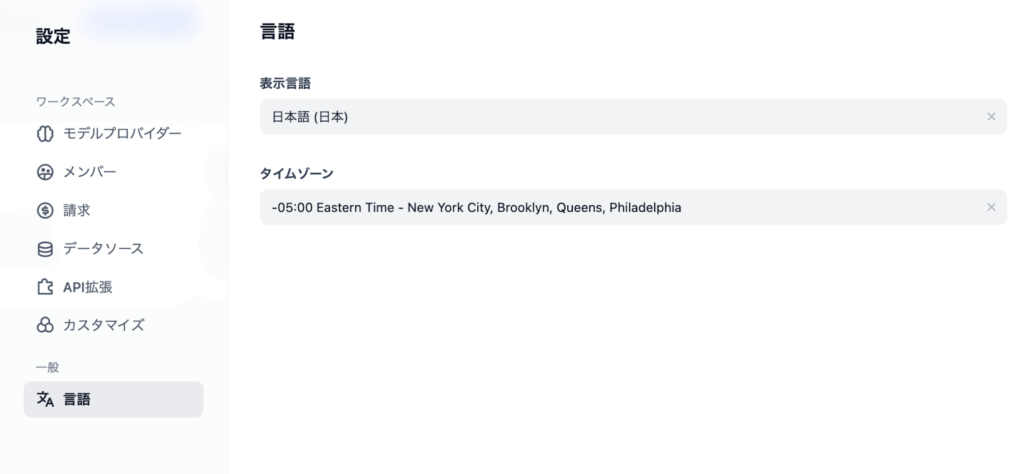

②言語設定

ログイン直後に確認すべき項目の1つが言語設定です。

画面右上のアイコンをクリックし、メニューから「設定」を選びます。

次に、「設定」画面の左下にある「言語」を選択しましょう。

「表示言語」から「日本語」に設定すると、画面全体の表記が日本語に切り替わります。

この操作によって、以後の表示内容が日本語になります。

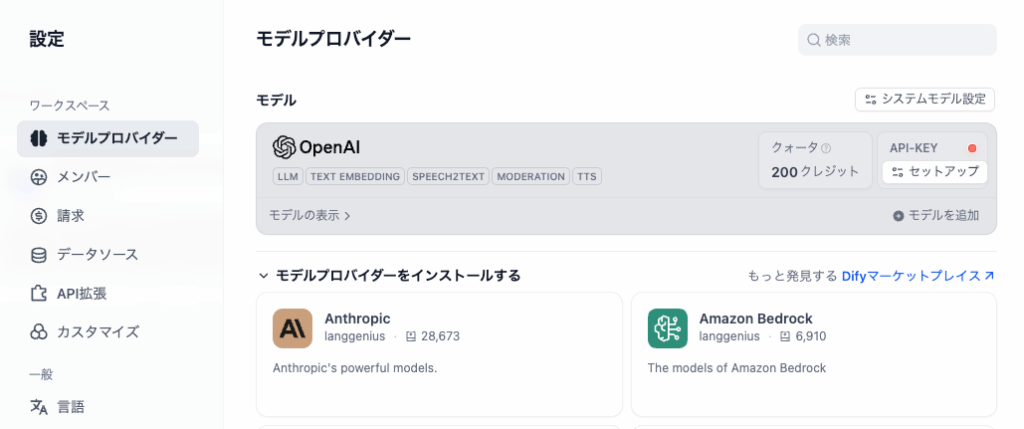

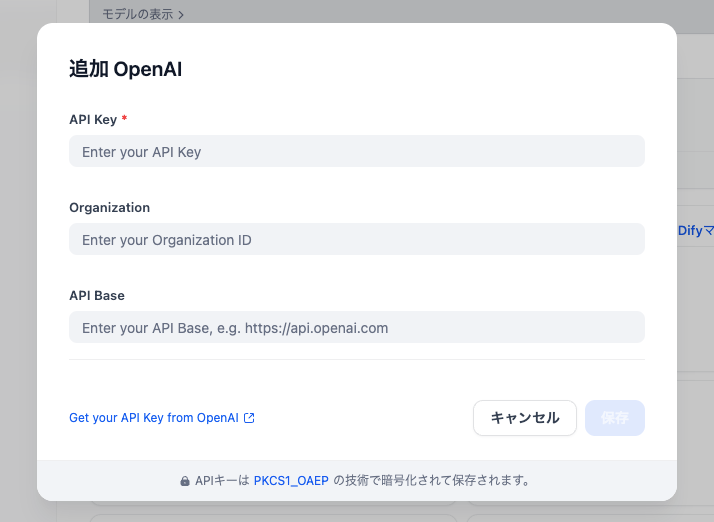

③モデルプロバイダーとAPIキーの設定

DifyはAIアプリを作る仕組みですが、AI本体は外部にあります。

ChatGPTなどのAIを使うには、その提供元(モデルプロバイダー)と接続し、APIキーを設定する必要があります。

例えるなら、Difyは「喋るロボットの体」、モデルプロバイダーは「外部の脳」です。

Difyを動かすには、どの脳を使うか決めてカギ(APIキー)を渡す必要があります。

設定方法は、右メニューから「設定」を開き、「モデルプロバイダー」を選びます。

続いて、表示されたプルダウンから「OpenAI」などを選択し、インストールしてからAPIキーを入力してください。

完了後に「保存」を押せば設定は終了です。

無料枠が用意されている場合もあり、初心者でも試しやすい環境が整っています。

GPT-3.5などを利用できるため、実際のAI動作をすぐに体験できます。

APIキーは、Difyと外部AIを連携させるための認証情報で、各モデル提供元の公式サイトから取得が可能です。

APIキーは個人専用のため、絶対に外部に共有・公開してはいけません。

不正利用や情報漏れのリスクがあります。

Difyの基本画面構成

Difyへログインすると、ダッシュボードが表示されます。

ダッシュボード画面は大きく3つの領域に分かれています。

左側はメニューエリアで、アプリ作成やナレッジ管理、設定などの項目が並んでいます。

中央は作業内容を反映するエリアです。

アプリを作る場合は、ここに編集画面が表示されるのです。

各種設定も、ここで行います。

右上には、アカウント情報やログアウト、言語設定などの操作アイコンが配置されています。

アプリを作成する際は、左メニューの「Create App」または「アプリ作成」を選ぶことが可能です。

画面全体の構成を把握しておくことで、操作の見通しが良くなり、迷わず進められます。

Difyで作れるAIアプリ

初期設定が終わると次に気になるのは、「どのようなAIアプリが作れるのか」です。

ここでは、Difyを使って作成可能な代表的なAIアプリのタイプを3つ紹介します。

単純な応答機能にとどまらず、複雑な処理を段階的に実行するもの、自律的に判断して行動するものまで、さまざまな構成が可能です。

ワークフロー:複雑な処理を自動化する

Difyでは、複数のAI処理を自動でつなぎ、順番に実行できる「ワークフロー」のアプリを構築できます。

単体の処理では対応しきれない業務を、段階的に一括処理したい場面で有効です。

たとえば、「文章を要約し、それを翻訳し、最後にメール形式に出力する」といった一連の流れを自動で処理できます。

ワークフローを活用すると、業務効率の向上や手間の削減に役立ちます。

実際には、報告書の作成支援や顧客対応テンプレートの生成、教育用コンテンツの整形など、さまざまな業務に応用が可能です。

設定はドラッグ操作で直感的に行え、初めてでも簡単に扱うことが可能です。

複数の作業を自動で実行できると、生産性を大きく向上させることができるでしょう。

チャットボット:AIが自動で応答を生成

チャットボットは、Difyで作成できるAIアプリの中でも導入しやすい形式の一つです。

Webサイトやアプリに導入すれば、ユーザーの質問に自動で回答できます。

たとえば、営業時間の案内や注文方法の説明、キャンセル手続きのサポートなどが自動で対応が可能です。

さらに、単純なFAQだけでなく、キャラクターの口調や目的に応じた応答設計も可能です。

知識ベースを追加すると、複雑な内容にも対応できるようになります。

応答内容はカスタマイズできるため、サービスに適した会話形式を実現できます。

問い合わせ対応の自動化を目指す場面では、業務負担の軽減に効果的です。

エージェント:自律的にタスクを実行するAI

エージェント型のAIは、Difyの中でも応用的な機能に分類されます。

AIが与えられた目標を達成するために自ら判断し、必要な処理を順番に実行するのです。

たとえば、「ある製品の最新レビューを集めて要約する」といった指示を出すと、エージェントはWeb検索を行い、情報を収集し、分析してまとめます。

単なる応答型とは異なり、自分で動き、次に何をすべきかを考える能力があるのです。

そのため、「考えて動くAI」のような印象を持たれやすいです。

扱いには多少の慣れが必要ですが、設定次第で複雑な業務の一部を任せることもできます。

Difyの基本を理解したあとに、さらに一歩進んだ使い方を試したい方に適した形式です。

Dify活用事例を紹介!こんなことにも利用できる!

Difyで作成できるアプリの種類を把握した後は、「実際にどのような場面で活用されているか」が気になる段階でしょう。

ここでは、仕事や日常にDifyを取り入れた実用例を紹介します。

コンテンツ作成支援

Difyは、ブログやSNS、メールなどの文章作成を支援する場面で活躍します。

たとえば、記事の下書きを自動で生成したり、複数のタイトル候補を提案したりできます。

これにより、ゼロから書き始める負担が軽減されるのです。

作成時間を短縮するだけでなく、表現のバリエーションも広がるのです。

その結果、アイデアを出すきっかけが生まれ、発信内容の質と量を保ちやすくなります。

コンテンツ制作にかかる工数の削減にもつながります。

社内ナレッジ・FAQ対応

社内の情報共有や問い合わせ対応を効率化するために、Difyは有効な手段です。

マニュアルや規定文書を読み込ませることで、FAQボットとして運用できます。

定型的な質問に自動で応答する体制が整い、担当者の手間を削減することが可能です。

業務が集中するタイミングでも、対応の品質とスピードを保てます。

検索時間の短縮にもつながるため、従業員全体の生産性向上に貢献する仕組みとして評価されています。

情報収集・リサーチ業務の自動化

Difyは、Web情報の収集やテキスト分析を自動化する場面でも活用されています。

たとえば、ニュース記事を要約したり、特定の情報だけを抽出したりできます。

これにより、膨大な情報の整理にかかる手間が削減されるのです。

ルールに沿った収集と処理が可能なため、作業の再現性も高まります。

人の判断が必要な部分に集中でき、調査全体の質も向上するでしょう。

情報処理の時間を短縮し、業務効率を引き上げます。

データ処理・加工作業

テキストデータの分類や整形、タグ付けといった作業は、Difyによって自動化できます。

たとえば、顧客アンケートの自由記述を分類したり、SNS投稿の感情傾向を分析したりできます。

人の手では時間がかかる処理も、AIによって高速で処理可能です。

情報の見える化が進み、活用の幅が広がります。

マーケティングやカスタマー対応の現場で、業務の質とスピードを両立させたいときに適しています。

Dify学習を深めるための方法

Difyの基本をひと通り理解したら、次は知識やスキルをさらに深めていきたくなるはずです。

ここでは、ステップアップに役立つ情報源を紹介します。

公式ドキュメントで正しい知識を確認したり、コミュニティで実際の活用例に触れたり、気軽に学べるオンライン教材を活用したりと、選択肢はさまざまです。

目的や習熟度に合わせて、自分に合った方法を見つけてみてください。

①公式ドキュメントを参照する

Difyを深く理解するには、公式ドキュメントの確認が基本です。

新機能や仕様変更にも即時対応しており、情報の信頼性が保たれています。

利用方法を明確に確認したいときや、不明点を整理したい場面では、公式ドキュメントが役立ちます。

定期的に目を通すことで、操作の理解が深まり、応用力も向上するでしょう。

Difyの公式ドキュメントは、以下からアクセスしてください。

②コミュニティに入って情報交換をする

Difyの活用方法を広げるには、ユーザー同士の交流も有効です。

Discordなどの公式コミュニティに参加すれば、使用中に生じた疑問を質問できます。

他のユーザーの工夫を参考にすると、新たな発想が得られるでしょう。

開発に行き詰まったときでも、ヒントを見つけやすくなります。

実際の事例を通じて学べるため、理解が深まりやすく、継続的なモチベーションの維持にもつながります。

③オンライン教材で学ぶ

Difyの学習を継続するうえで、オンライン教材の活用も効果的です。

ブログ記事、動画解説、スライド資料など、形式も多様で、自分に合ったスタイルで進められます。

知識の定着を重視する方や、体系的に学びたい方にとって有益です。

また、理解をさらに深めたい方は、学習環境の整ったDify教材の受講も検討してください。

DifyでAIアプリ開発を始めよう!

ここまでの内容で、Difyがどのようなツールかを理解できたはずです。

プログラミングの知識がなくても使え、視覚的な操作でAIアプリを作成できます。

活用例を参考にしながら、自分の目的に合った形で取り組むことが可能です。

業務改善やアイデア実現の第一歩として、Difyは最適な選択肢です。

難しい準備は不要のため、まずは触れてみてください。

AI開発が思った以上に身近なものと実感できるでしょう。